Apollo et Hyacinthus

Ὅν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνήσκει νέος

“muore giovane chi gli dei amano”

Menandro

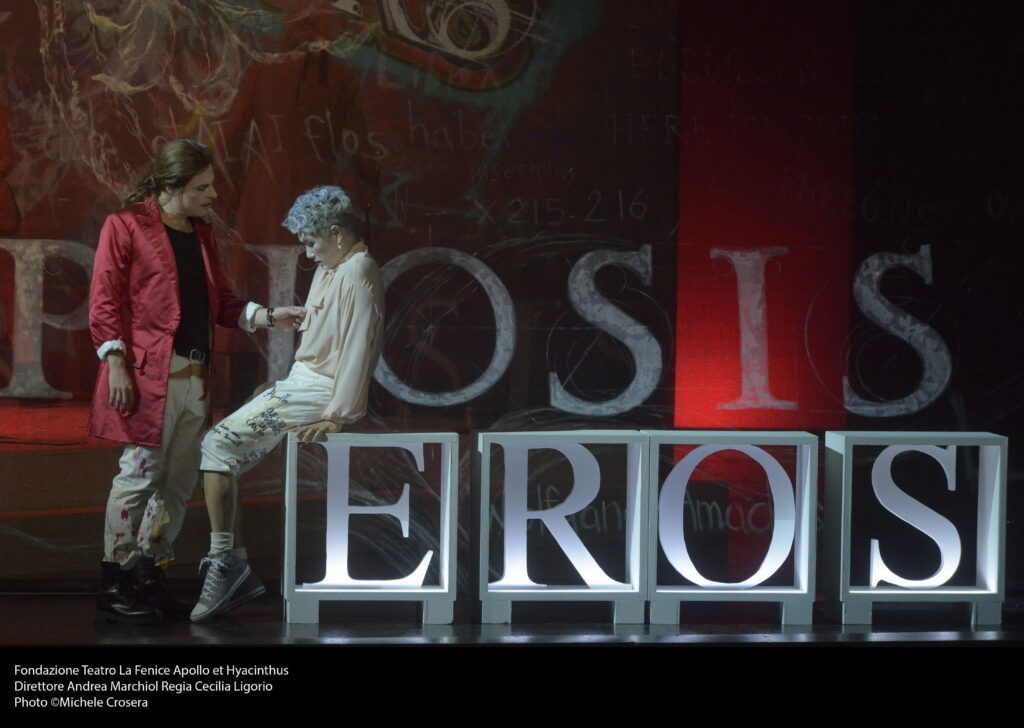

Quando alcune opere escono un po’ dagli evergreen dei cartelloni delle stagioni teatrali in molti dicono “beh ci sarà un motivo se sono finite nell’oblio”, altre volte l’impegno a riscoprire pagine di musica raramente eseguite ci dà l’opportunità di fare esperienze inattese come il caso di Apollo et Hyacinthus, opera lasciata senza titolo e appellata semplicemente “Musica per una commedia latina per 5 cantanti” dal severo Leopold Mozart, si dovrà aspettare l’affetto della sorella di Wolfgang, Nannerl Mozart, che postuma darà un titolo a questo primo lavoro operistico del genio fraterno. Un’opera prima poco nota ai più, meno del forse più conosciuto “Bastiano e Bastiana” e che ha la sua realizzazione in una dimensione scolastica, dove il librettista è un professore di retorica e gli interpreti tutti adolescenti dove il più giovane è proprio il compositore, Wolfgang Amadeus Mozart: undicenne. Un cast composto da tutte voci bianche, 2 soprani ( Hyacinthus e Melia) due contralti (Apollo e Zephyro), le quali rappresentano i giovani personaggi che affrontano i primi legami e intrecci emotivi, con l’intensità delle esperienze nuove; novus, nova, novum in latino ha un molteplice senso, significa: nuovo, eppure giovane e straordinario, tre significati in realtà legati l’uno all’altro e che danno una chiara interpretazione di quest’opera dove l’unica voce più adulta è quella del tenore Oebalus e dei due bassi di contorno. Nell’allestimento curato con la regia di Cecilia Ligorio, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia per le scene, costumi e light design, il contesto è quello dell’adolescenza, un periodo della vita fatto di scoperte, di sensazioni ed emozioni nuove ma intense; la vicenda avviene come tra i banchi di scuola tra quaderni di appunti sui quali bozzetti e schizzi fatti durante una lezione noiosa si trasformano in graffiti e Murales per dare evidenza a messaggi e ad intenzioni, dove un cuoricino disegnato con uno spray diventa il simbolo di emozioni molto più intense, in una necessaria ricerca delle parole per dare senso alle proprie esperienze, alle proprie emozioni, nell’intensità e con il fascino, le suggestioni e le paure della prima volta.

I significanti escono come da uno scarabeo, una lettera alla volta, e la musica accompagna il loro manifestarsi a poco a poco sulla scena, i giovani che prima abbozzavano su un blocknotes e graffittavano i muri imbracciano lettere capitali componendo all’inizio parole brevi: amor, timor, eros, mors. poche lettere perché non c’è fiato per esprimere emozioni ed esperienze forti.

Con desiderio

Premo le tue tenere guance,

Caro bel Giacinto.

E i tuoi occhi bacio,

Poiché sono la mia stella mattutina

E il sole della mia anima.

Così canta Apollo nella propria aria all’interno della cantata profana Der Streit zwischen Phoebus und Pan BWV 201 di Bach su testo di Picander. La raffinatezza, la complessità melodico-armonica (ben degne del dio Apollo) si congiungono, nell’aria bachiana, a una tenerezza velata di malinconia, caratteristica precipua del mito di Apollo e Giacinto così come viene narrato da Ovidio nel X libro delle Metamorfosi. Ciò avviene con un’intensità tale da far sorgere il pensiero che, essendo Apollo a cantare e a vincere la contesa, sia proprio da questa stimmung impregnata di malinconico erotismo che la musica tragga la propria origine e presenti se stessa in tutte le sue potenzialità comunicative ed espressive. Malinconia ed eros (quest’ultimo apparso letteralmente in scena grazie alle parole formate dalle lettere tenute in mano dai figuranti, studenti della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Venezia) sono, non a caso, i protagonisti della messinscena al Teatro Malibran di Venezia dell’intermezzo latino. Infatti, è proprio il pensiero che sorregge la regia a conferire una profondità e uno spessore davvero notevoli a una drammaturgia di per sè quasi assente nel libretto latino di Padre Rufino Widl, destinato d’altronde ad un saggio scolastico del 1767 nell’Aula Grande dell’Università benedettina di Salisburgo.

La regia di Cecilia Ligorio ha il pregio di tenere insieme un’impostazione molto colta (nel riferimento ai versi ovidiani che evidentemente sorreggono l’impostazione registica) e una fervida immaginazione. L’esito di tale felice combinazione è una stratificazione di significati e di generi artistici (musica, teatro e poesia) che commuovono l’intelligenza, la mente. Questo è innanzitutto un modo di rapportarsi all’antico: la bellezza sovrumana (o umana?) dei versi di Ovidio costringe a interrogarsi su questioni che si legano in maniera naturale a quanto sta avvenendo in scena.

La forza dei classici, che nel loro essere senza tempo dialogano con i tempi, si manifesta nei costumi che per i personaggi del mito: Apollo, Giacinto e Zefiro, si vestono di un mash up temporale, tra parrucche settecentesche, Doctor Martens e All Star lasciando ai personaggi che modificano i miti per adattarli alle convenzioni al loro tempo, il settecento, che partorisce Ebalo e Melia. L’amore per Giacinto che colpisce Zefiro come Apollo, umano e divino, mortale e immortale, è trasfigurato in molteplici modi, uno per ogni personaggio: l’amore delle pulsioni, l’eros, l’amore più intimo, l’amore fraterno e l’amore paterno legano tutti inequivocabilmente a Giacinto, lo stesso sentimento declinato in diverse sfumature per 5 personaggi in 5 arie. Il ruolo del titolo Hyacinthus interpretato da Justin Kim dimostra ancora una volta l’agilità vocale e scenica del cantante coreano-statunitense già apprezzato a Venezia nel Farnace di questa stagione ma ancor di più nel ruolo di Nerone nell’Incoronazione di Poppea, nella celebre esecuzione che Gardiner diresse in Fenice per le celebrazioni Monteverdiane. Nell’aria “saepe terrent numina” per Kim tutto sembra facile, tutto è vocalmente quasi un gioco, mescolato di espressività e fisicità: salti e su e giù vocali si mescolano con equilibrismi fisici sul mobilio della scena quasi il balzo del corpo fosse specchio di quello vocale. Al controtenore Raffaele Pe spetta impersonare Apollo, in questa visione adolescente che lo rende un po’ un bullo alla Danny Zucco di Grease, che resta in versione casual nella sua apparizione nei panni di pastorello per poi vestirsi di una giacca in porpora nel manifestarsi successivo nell’auctoritas divina. L’aria “Iam Pastor Apollo” viene eseguita anch’essa con presenza scenica e approccio naturale, ma il vero protagonista dell’opera resta Hyacinthus. Austeri e ieratici gli interventi dei due bassi di Enzo Borghetti ed Emanuele Pedrini.

Così come Justin Kim in Hyacinthus ci ha rapito, altra protagonista è la voce di soprano di Melia interpretata da Barbara Massaro. L’aria di Melia è anticipata da una piacevolissima pastorella, estratta da Galimathias Musicum k 32 con strumenti soli in sordina, dal sapore quasi irish, felice esito di un patchwork musicale, che anticipa appieno l’adolescente peperina, spirito da giovane influencer protagonista delle scene, vivacissima e birichina, a Venezia si direbbe che questa Melia è proprio una bronsa cuerta. Nell’intenzione registica e musicale l’aria “Laetari, iocari” presenta tutta la giocondità di questo personaggio che con la voce cristallina e rotonda di Massaro unisce i ghiribizzi di una bambina con l’animo da prima donna a un vorticare musicale di un’aria che è un piacere ascoltare per i passi di coloratura e i cambi di scarpette nell’azione scenica, per un acuto meglio una scarpa col tacco, che slanci di più? Al secondo atto ( chorus I ) non si coglie la profondità del personaggio di Melia che si manifesta appieno nel duetto con Oebalus, interpretato dal tenore Krystian Adam: la musica è commovente, c’è il seme di quella malinconia tipicamente e unicamente mozartiana che si esprime sovente più in tonalità maggiori che minori; lo stile e l’orchestrazione con viole divise e pizzicati dei violini secondi sono quelli di molti tempi lenti di serenate, cassazioni e divertimenti che costellano la produzione mozartiana del periodo salisburghese e che esprimono l’incanto della musica notturna all’aperto, ma a commuovere è che il carattere soave di questa musica esprima il contatto con la morte, con il distacco, perchè in scena ci sono una sorella e un padre disperati per la perdita di Giacinto. Ebbene, durante il duetto i giovani figuranti dell’Accademia, tenendo in mano le lettere, formano, spostandosi, tre parole bellissime, pregnanti, anagrammate dalla parola metamorphosis: pietas, memoria e pathos. Questo gioco non ha nulla di didascalico, anzi: la musica di Mozart rifrange i riferimenti ad Ovidio e al mondo antico e viceversa, creando una serie di collegamenti che, come detto prima, emozionano per la loro portata culturale.

Pietas ci rimanda a quell’universo di valori civili e religiosi del mondo romano (massimamente incarnati dall’eroe virgiliano Enea) in cui si fondono devozione filiale, rispetto per la divinità, osservanza dei propri doveri morali, culto dei morti (in scena c’è il cadavere di Giacinto); memoria è la greca Μνημοσύνη, madre delle Muse, il cui canto, per la cultura greca arcaica, ordina e abbellisce il cosmo perpetuando la memoria, appunto, mitica delle gesta divine ed eroiche. Ma soprattutto memoria è presente esplicitamente nel testo ovidiano: semper eris mecum memorique haerebis in ore (Met., X, 204): è la bocca di Apollo ad essere memore, Giacinto diventerà materia del proprio canto divino (come nella cantata di Bach) e così sopravviverà alla propria morte, oltre che grazie alla metamorfosi in fiore. Il pathos, presente anch’esso a livello stilistico-retorico nei versi di Ovidio, è, a nostro parere, l’elemento di raccordo tra pubblico e scena, un invito a riflettere sulla natura misteriosa della compassione che, grazie all’evidenza scenica, grazie al farsi corpo delle emozioni, ci fa soffrire di fronte al dolore dell’altro, minando alle fondamenta la patina pericolosa d’indifferenza di cui siamo spesso incrostati, a teatro così come nella vita. Prologo di questo momento di patetico, nel senso etimologico, è curiosamente l’andante della k16 , la prima sinfonia di Mozart in mi bemolle maggiore, che sembra cucita appositamente come preludio. Il do minore dell’andante diventa il fuori scena della ferita di Hyacinthus, Justin Kim si cosparge di rosso sangue in un vedo-non vedo al di là del velario, accompagnato dalle terzine in pianissimo degli archi in contrasto con le duine dei violoncelli. La direzione di Andrea Marchiol si presenta piana e lineare, une gestualità a mani libere genuina e senza arabeschi, con le scelte musicali di inserimento di altre composizioni mozartiane ha creato un collegamento raffinato e riuscitissimo per la parte musicale di questa produzione.

In tutto l’intreccio narrativo il personaggio più adulto e forse quello più emotivamente consapevole è Oebalus, che nell’aria “Ut navis in aequore luxuriante” naufraga nel mare delle emozioni evocato dai violini in un ondoso via vai su tre corde, che spumeggia in rapide scalette; un’aria complessa e profonda che fa emergere la voce del tenore Krystian Adam che abbraccia appienk la scena in cui Oebalus mostra una consapevolezza emotiva che lo separa marcatamente da tutti gli altri personaggi più naive, lasciandolo slegato dagli avvenimenti disgiunti dalla sua quotidianità come appunto l’affare amoroso nella triangolazione Hyacinthus, Apollo – Zefiro. Zefiro, quest’ultimo il vero ingranaggio della storia resta un personaggio quasi in disparte e rappresenta nella sua non approfondita complessità una fragilità del libretto, quasi una censura omoerotica dell’amante colpevole dell’uccisione di Hyacinthus, lui mortale che uccide l’amato, così spregiudicato da incolpare persino un dio del fatto. Ma siamo dopotutto in un saggio di una scuola gestita da preti, anzi monaci benedettini. Un personaggio di spessore condannato a svanire nel libretto in uno sbuffo di vento, che nella regia di Cecilia Ligorio sembra inghiottito da un branco di adolescenti inferociti. Il controtenore Danilo Pastore interpreta Zefiro con la forza dello sguardo, gli occhi (specchio dell’anima) diventano via di fuga delle variopinte sfumature emotive di questo personaggio, sfuggente come un vento anche nella sua unica aria “En! duos conspicis” che lascia il pubblico quasi in sospeso come se mancasse un tassello, lasciandoci la voglia di cercare e ascoltare altro della voce che Pastore ci ha fatto purtroppo solamente pregustare.

Apollo et Hyacinthus resta un piccolo capolavoro di Mozart, che appena undicenne, grazie ai viaggi compiuti in Europa, conosce alla perfezione gli stilemi dell’opera seria coeva e la retorica degli affetti. Un cast d’eccezione con voci di altissimo spessore che si incastrano in personaggi con un’aria sola per tutta l’opera, fatta eccezione di duetti e terzetti, il tutto di esaurisce in un unico filato di 80 minuti. La Fenice con le attività che uniscono professionismo e accademia al Malibran ci permette di scoprire proposte prelibate sebbene in un calendario di stagione fittissimo: tra Butterfly, Trovatore e Fille du Regiment nella sala grande della Fenice, lasciando la prima opera di Mozart un po’ defilata, un dettaglio che forse è costato qualche spettatore in meno a questa speciale rappresentazione. Commossi e toccati si esce da teatro canticchiando “Laetari, Iocari” perché in fondo c’è un po’ di Melia in ognuno di noi, seppur l’opera abbia tutt’altro titolo.

Mirko Gragnato e Dario Falcone

Apollo et Hyacinthus

prima rappresentazione assoluta

Salisburgo, Università dei Benedettini, 13 maggio 1767

Orchestra del Teatro La Fenice

direttore Andrea Marchiol

regia Cecilia Ligorio

scene, costumi e luci Accademia di Belle Arti di Venezia

Oebalus Krystian Adam

Melia Barbara Massaro

Hyacinthus Kangmin Justin Kim

Apollo Raffaele Pe

Zephyrus Danilo Pastore

Duo sacrificuli Apollinis

Enzo Borghetti

Emanuele Pedrini